作者:Matt Wilbur

中文翻譯:數位藍海潛水攝影俱樂部

原文出處:DAN

加州側鰓海蛞蝓(Berthella californica)© 攝影者:Matt Wilbur

我是一名 55 歲的熱血潛水員,在 2023 年總共潛了約 300 潛,其中大多數都是在加州聖地牙哥附近進行的冷水岸潛,深度多達 100 英尺(30 公尺)以下。我同時也是一位潛水教練,熱愛水下攝影,並透過每次潛水後完成 REEF(礁石環境教育基金會)的調查表單,參與公民科學活動。在潛伴眼中,我是位注重安全、保守的潛水員。

2024 年 1 月 28 日,我的主要潛伴 Katie 和我在 Point Loma 的兩個極具特色的潛點進行尋找海蛞蝓的潛水。我們第一次潛水使用了 27% 的高氧,第二次則用 32%。第一次潛水的最大深度為 76 英尺(23 公尺),我們全程保持在免減壓極限(NDL)內,並在上升時進行了三分鐘的安全停留,一切平穩無虞。

但在水面休息約 20 分鐘後,我的右耳突然完全失去了聽力。與 Katie 討論後,我們決定嘗試第二次潛水,並約定只要我在平壓時有困難,或有任何疼痛感,就立刻中止潛水。這就是我犯下的錯誤。

作者於 2023 年拍攝。© Rocio Bunker

我們下潛至 Chris’ Rock,欣賞更多精彩的海洋生物。我的耳朵順利平壓,沒有疼痛,隨著下潛,聽力也似乎有所改善。這次潛水的最大深度為 86 英尺(26 公尺),其他與前一次相同,僅安全停留時間稍長。

但在潛水結束約 25 分鐘後,我開始感覺有點不對勁。我脫下乾式防寒衣,以為自己可能有點暈船,但我平常並不會暈船,也沒感到噁心,因此決定先吃點東西。

Katie 發現我吃東西時一半都掉在地上,行為也有些遲鈍。我喝了些水,在船邊吹風,但 15 分鐘後,整個世界開始天旋地轉,強烈的暈眩與噁心感突然湧上。

我請另一位潛水員幫我通知船長,表示我需要緊急氧氣。專業的船員迅速為我設置好氧氣裝置,同時調頭返航並聯絡了岸上的急救人員。過程中我不得不中斷吸氧,劇烈嘔吐在船舷外。

當我們全速駛向最近的救援碼頭時,Katie 馬上打電話給 DAN(潛水員警報網路),告知我發生的狀況。救生員與緊急醫療人員在碼頭接應,將我送上救護車。抵達 Hillcrest 醫療中心急診室後,醫護人員的初步評估顯示我出現了暈眩、右耳聽力喪失、認知能力下降以及視覺處理障礙,此外,我右手小指附近也出現麻木感。

高壓氧醫學科的主任醫師無法確定我是否罹患減壓病(DCS),但仍決定先以減壓病來進行治療。在聽取 Katie 提供的潛水詳細資料後,他決定進行一次為時六小時的加壓艙療程。事實證明,一位優秀的潛伴不只是備用氣源那麼簡單——Katie 將整個事件的經過清楚地轉達給船員、急救人員與急診醫師。若沒有她的幫助,我的情況絕對不會如此順利。

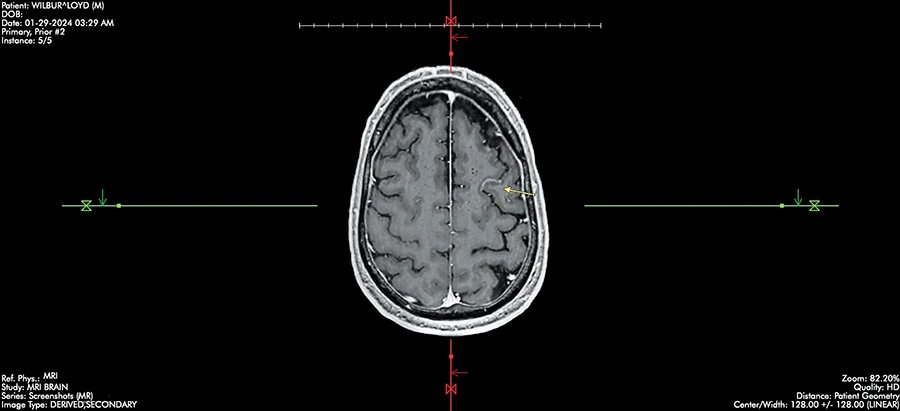

經過加壓艙治療後,我的手部麻木感有所改善,整體感覺也稍微好轉,但其他症狀仍然持續。後續進行的腦部核磁共振(MRI)顯示小腦出現「增強訊號」,通常這樣的變化是中風的徵兆,因此醫師懷疑我可能發生了動脈氣栓(AGE),氣泡導致類中風症狀。不過 MRI 並未發現氣泡的存在,醫師推測這可能是因為加壓治療已將氣泡清除,剩下的症狀應會隨時間慢慢消退。

在住院三天期間,我至少見了 40 位醫師。他們針對我的腦部與心臟進行各項掃描,也做了氣泡研究,結果排除了卵圓孔未閉(PFO)的可能性。但沒有人能確切找出我這次減壓病的成因。雖然我們都知道減壓病有時就是會發生,但這樣的解釋對我來說仍難以接受。

出院時,醫院給出的診斷為:第三型減壓病(神經型)、小腦動脈氣栓(AGE)以及內耳型減壓病(Inner-ear DCS)。

影像中若出現箭頭指向你的大腦,通常不會是什麼好消息。© Matt Wilbur 提供

兩週後的另一張腦部核磁共振(MRI)顯示,先前的「增強訊號」已經消失。並無腦組織壞死,經過一段類固醇療程後,我的內耳聽力問題也獲得改善。雖然所有症狀都已消失,但我仍渴望找出這次減壓病(DCS)發生的真正原因。

一位曾因減壓病而被診斷出患有卵圓孔未閉(PFO),並接受修補手術的潛水好友建議我進一步檢查。我向心臟科醫師要求進行經食道超音波心動圖檢查(TEE)。她諮詢了一位 PFO 專家,對方認為即便先前的氣泡測試為陰性,也不能完全排除 PFO 的可能。讓我大大鬆了一口氣的是——TEE 顯示我確實患有 PFO。

我於 4 月 25 日接受了 PFO 封閉手術。這個手術相當簡單、幾乎無痛,我只感受到局部麻醉打針時短暫的刺痛感。他們透過我腹股溝的靜脈將器械送入心臟,我還能一邊看著旁邊螢幕,觀察整個過程。術後的復原只需服用一個月的抗凝血劑,並注意避免傷口復開即可。

整個過程中我持續與 DAN 保持聯繫,他們在我的就醫與療程決策中提供了寶貴協助。我所接觸的醫療人員皆專業出色,並且投入用心,每個環節都為我詳細說明。手術後 90 天,我的醫師正式批准我可以重新潛水與授課,且不受任何限制。雖然復原過程緩慢,但到了 2023 年 12 月,我終於重返教學崗位,開始再次帶領學生潛水。

這當中學到的教訓

這段經歷教會了我許多事,其中之一就是:關於卵圓孔未閉(PFO)的診斷,在醫學界並

圖說:Katie 與我在 La Jolla Shores 潛水中。© Katie Mauser

沒有一致的共識。當我在 2021 年取得導潛資格時,就曾請當時的心臟科醫師替我檢查是否有 PFO。他僅透過基本的心臟超音波檢查後表示沒看到異常,並認為就我潛水的方式來看,應該沒問題。

但現實是,常見的 PFO 檢查方法——像是心臟超音波與氣泡測試(bubble study)——並不總能準確顯示結果。相較之下,經食道心臟超音波(TEE)或心內超音波(ICE)才是比較可靠的診斷方式,若這兩種檢查結果為陰性,才比較能安心接受。就我個人的經驗來說,氣泡測試中所需的鹽水攪拌手法常常沒有被標準地執行。

還有一項教訓——當你在潛水後出現無法解釋的不適時,千萬不要立刻再潛一次。

如果我當時選擇不上第二潛,我的過去這一年將會完全不同。即使你是安全的潛水員、甚至沒有症狀,減壓病還是可能找上你,這次的經歷跟我過去想像的完全不同。

我們在潛水訓練中就學到,DCS 通常不會在一浮出水面就立刻發作,除非你的上升過程出了問題,或者你未排清體內氮氣。當你感覺不對勁時,就要懷疑 DCS 的可能性並自我評估。必要時,請訓練有素的潛伴協助提供緊急氧氣。

有一位值得信賴的潛伴真的很重要。Katie 就是我能順利康復的重要關鍵之一。她關心我、陪我進急診室,我非常感謝她、船員、救生員、緊急醫護人員與整個醫院團隊,在我最需要的時候,他們都把我放在第一位。

雖然大約有 25% 的人口擁有 PFO,我們卻沒有看到四分之一的潛水員都罹患 DCS。高壓氧科主任也告訴我,推動進行 TEE 是個明智之舉,但就我過去做過那麼多深潛又從未出問題來看,當初他也不認為我會有 PFO。但我選擇相信自己的直覺,而這個決定讓我找到了答案。

我也認為:潛水卻沒有潛水意外保險,是不負責任的行為——尤其是當你有在乎你的人時。雖然我自己的醫療保險已涵蓋大部分費用,但 DAN 的潛水意外保險幫我支付了自付額,而且在整個過程中給予了極大幫助。

目前關於 DCS 的研究經費與資料量,遠不如其他常見疾病。我的情況並不典型,因此我不得不為自己發聲。如果你也可能面臨腦部功能受損的風險,請務必找一位值得信賴的人幫你做醫療決策。

以下是我這段經歷中學到的其他幾個寶貴教訓:

- 如果你身體有異狀卻還是選擇下潛,請記住:減壓病沒有特效藥可治。

- 取得救援潛水員認證,並定期練習相關技能,保持熟練。

- 否認是我面對減壓病時出現的第一個,也是持續最久的症狀。

那天我雖然拍下了許多精彩照片,但沒有一張照片值得我用 DCS 和長期的康復過程來換。

你必須登入才能發表留言。